醫藥營銷的合法合規與經濟效益

醫藥營銷的合法合規,不代表沒有經濟效益和純利潤的要求。

醫藥代表的綜合素質肯定需要提高,尤其是廣大醫藥中小企業,但醫藥代表相應的工資收入水平,也應該相對提高。有很多大公司建立的醫藥代表高工資+低提成的薪酬制度,其實是有合理性的,至少可以在一定程度上,避免商業賄賂的嫌疑和發生的可能。

作為合法合規的第三方學術推廣公司,為大型醫藥生產企業做專業的營銷策劃和產品學術推廣,可以做到線上與線下同步,可以要求生產企業按月固定發放“工資”,書面可以解釋為每月固定學術推廣費用、信息咨詢費用、產品培訓費用等等,這些都是合理的,因為收費不能比醫藥生產企業招一個專職的醫藥代表廉價吧?

除此外,所涉及的差旅費,住宿費,辦公費用,招投標費用,物流費用,媒體廣告,會議布展費用,政府公關事務的各種陽光性收費等,這些都是客觀存在的,也不容忽略。以上的工資費用或稱為固定費用,加上這些客觀存在的成本費用,估計已經占到產品銷售總額15~20%左右了。

除此以上的固定成本以外,第三方專業學術推廣公司與藥品生產企業合作,簽訂3~5年的長期戰略性合作協議,確定好每年度的雙方協商認可的任務量,并可根據每月實際推廣進度具體細化銷售任務量。

藥品生產企業支付或報銷每月固定費用之外,給予第三方專業學術推廣公司10%~15%左右,最高不超過20%的產品銷售總額提成,我個人認為也是完全應該的。否則第三方專業學術推廣公司怎么生存?在兩票制和帶量采購的形勢下,不合規的醫藥代理商已難以生存,除非成為醫藥商業配送的“第二票”,否則也只能向第三方專業學術推廣公司方面轉型。但是如果第三方專業學術推廣公司無法生存了,那么沒有直營銷售隊伍的藥品生產企業產品會面臨滯銷,企業生存也會面臨嚴重的問題,大批的生產線上的工人也會失業。現在不管是日用百貨、紡織服裝、電子產品也不止10~15%利潤空間吧?

只是這部分所取得的銷售收入,應由第三方專業推廣公司,合法合規地向藥品生產企業提供增值稅專用發票或普通發票。

按政府管理規定,醫藥代表在單一醫院學術推廣,需要當地政府和醫療機構許可,持證上崗,藥品銷量不能與醫生處方掛鉤,只能進行正規的學術推廣,所以產品學術宣傳除了新特藥以外,常規用藥已沒有了學術推廣的價值。同時,醫藥代表可以被裁員,可是收入既不能和銷量掛鉤,又還不能降低,否則這項費力不討好的工作醫藥代表不干了。

但作為專業的第三方學術推廣公司,在與藥品生產企業簽訂長期戰略性合作協議,是可以與具體銷售任務掛鉤的。因為這個具體任務量的制定,是專業的第三方學術推廣公司的價值體現,同時又是藥品生產企業取得銷售收入賴以生存的基礎。

專業的第三方學術推廣公司可以與藥品生產企業簽署銷售任務協議,但是不能給做醫院學術推廣的醫藥代表下銷售任務。

根據第三方學術推廣公司的能力大小,在全國、或省、或市的區域內整體制定合作協議,目前是按照兩票制的原則,代表藥品生產企業與當地藥品商業配送企業簽署產品商業配送協議,再通過當地藥品商業配送企業把藥品發送給各個醫療機構,并督促當地藥品商業配送企業把應付貨款匯入藥品生產企業的公司賬戶(并不直接參與藥品的貨款結算業務)。

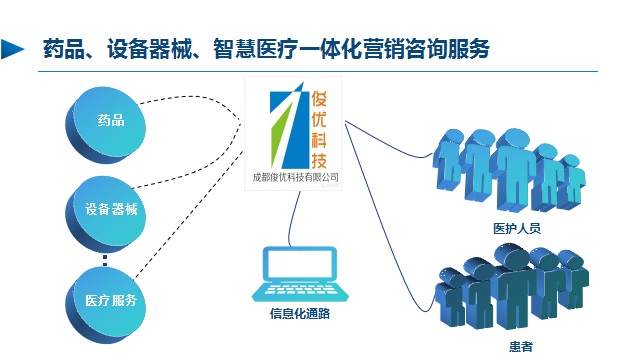

同時在醫療機構,第三方學術推廣公司幫助藥品生產企業招募醫藥代表,對接醫療機構取得學術推廣許可,在政府相關規定和醫療機構指定的學術推廣區域內,組織進行產品學術推廣和組織醫療專家的院內學術討論。在醫療機構允許的范圍內,也可以通過醫院的線上遠程教育平臺或院外的醫療信息化平臺對接,組織并開展線上的正規學術推廣活動。

學術推廣的方式并不是一味宣傳自己公司的產品,而是針對醫院病患者的具體癥狀的治療方案展開學術討論,有的放失、對癥下藥的穿插介紹自身公司的產品,才會有最佳的產品推廣效果。

如果涉及到麻醉、手術、急診、重癥等,有時還會參與到專家會診、重癥監護和手術跟臺。

所以從專業的第三方學術推廣公司,各銷售流程和學術推廣環節來看,是合理并且合法合規的,并且應該獲得藥品生產企業合理的學術推廣、信息咨詢服務報酬,以及政府部門、廣大醫務工作者的認可,還有廣大病患者乃至全體人民群眾的認可與尊重。

只是在目前眉毛胡子一把抓的社會輿論形勢下,整個醫藥行業都備受輿論攻擊,不論好壞,新生的醫藥營銷創新模式也備受質疑,這種懷疑一切的態度是不對的!藥品是特殊商品,危急時刻人命關天,不能一葉障目,如果整個行業受到打擊,藥企沒有生產積極性,很多藥品就會短缺,受害的會是全體國民。

那現在很多藥品生產企業為什么不合規呢?就是因為長期以來完全忽略了合法合規這個環節,具有商業賄賂嫌疑,沒有合法合規的證據鏈,遇到問題做假賬,到處尋找沖賬發票,巧立名目,甚至找自己親屬開多家皮包公司甚至注冊個體戶專門開票來沖賬,這樣的企業經營方式能不岌岌可危嗎?稅務稽查部門隨時有可能發現端倪,在醫藥行業正本清源即將大洗牌之際,后果怎樣就不再累述了。